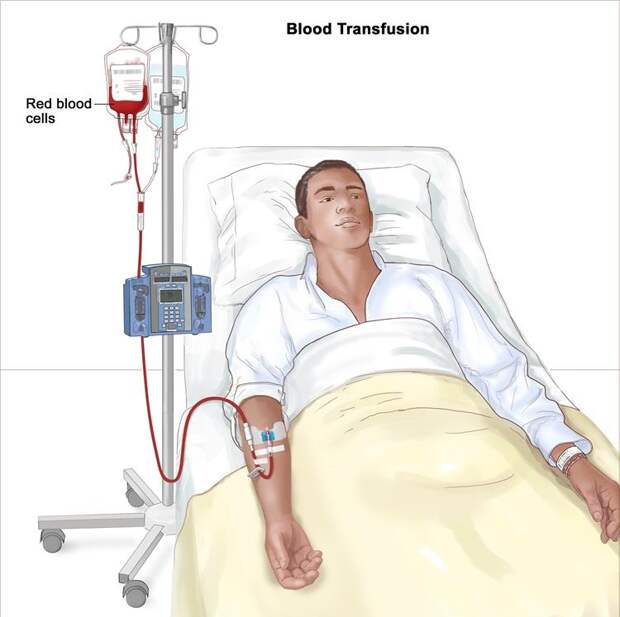

Переливание крови – это безопасный метод терапии при соблюдении некоторых условий, нарушение их провоцирует осложнения и посттрансфузионные реакции. К ним ведут следующие ошибки: несоблюдение правил консервации крови, неправильное определение группы крови, неверная техника, непринятие во внимания противопоказаний к трансфузии.

Таким образом, чтобы не допустить при переливании крови осложнений и реакций, следует неукоснительно выполнять определенный свод правил.Показания к переливанию крови

Показания к этой манипуляции определяются целью, которую надо достичь: повышение активности свертывания крови при ее потерях, восполнение недостающего объема циркулирующей крови. К жизненным показаниям относятся:

К иным показаниям относятся:

Противопоказания

Среди противопоказаний выделяют такие недуги:

Анализируя противопоказания, особое внимание надо обратить на аллерго- и трансфузиологический анамнез. Однако при жизненных (абсолютных) показаниях к трансфузии кровь переливают, несмотря на наличие противопоказаний.

Алгоритм процедуры переливания

Для того чтобы избежать ошибок и осложнений при переливании крови, следует соблюдать следующую последовательность действий при проведении этой процедуры:

Классификация осложнений при переливании крови

Согласно систематизации, разработанной институтом гематологии и переливания крови все осложнения делятся на группы, в зависимости от факторов, которые их спровоцировали:

Классификация посттрансфузионных осложнений

Среди посттрансфузионных осложнений, связанных с переливанием крови, выделяют следующие:

В настоящее время почти сведен к нулю риск развития гемотрансфузионного и посттрансфузионного шока. Добиться этого удалось правильной организацией процесса при переливании.

Симптомы посттрансфузионного шока

Симптомы осложнения после переливания крови проявляются уже после введения 30-50 мл. Клиническая картина выглядит следующим образом:

В редких случаях через десять-двадцать минут после переливания крови при осложнении такого характера может наступить летальный исход. Зачастую боли стихают, работа сердечной деятельности улучшается, сознание возвращается. В следующем периоде шока наблюдается:

Для этого периода характерна медленно возникающая олигурия и выраженные изменения в урине – появление белка, увеличение удельного веса, цилиндра и эритроцитов. Легкая степень посттрансфузионного шока от предыдущих отличается медленным течением и довольно поздним проявлением симптомов.

Терапия при первых признаках гемотрансфузионного шока

При таком осложнении переливания крови рекомендуется сразу прервать процедуру и срочно начать усиленную терапию, используя следующие средства:

Вышеперечисленные средства замедляют скорость реакции антиген-антител и стимулируют сосудистую деятельность. Движение крови по сосудам, а также микроциркуляцию восстанавливают кровезаменителями, солевыми растворами, «Реополиглюкином».

С помощью препаратов «Натрия лактат» или «Натрия гидрокарбонат» выводят продукты разрушения красных кровяных телец. Диурез поддерживают «Фуросемидом», «Маннитолом». С целью снятия спазма почечных сосудов проводят паранефральную двустороннюю блокаду «Новокаином». При дыхательной недостаточности индивида подключают к аппарату ИВЛ.

В случае отсутствия эффекта от проводимой фармакотерапии острой почечной недостаточности, а также нарастания аутоинтоксикации (уремии) показана гемосорбция (удаление из кровотока токсических веществ), гемодиализ.

Бактериально-токсический шок

Такое осложнение при переливании крови и кровезаменителей встречается довольно редко. Провокатором его является зараженная в процессе заготовки и хранения кровь. Проявляется осложнение в период проведения трансфузии или спустя тридцать-шестьдесят минут после нее. Симптомы:

Кровь, которую не успели перелить, направляют на бакисследование, при подтверждении диагноза начинают терапию. Для этого применяют препараты, оказывающие дезинтоксикационное, противошоковое и антибактериальное действие. Кроме того, используют цефалоспориновые и аминогликозидные антибактериальные средства, кровезаменители, электролиты, анальгетики, дезинтоксиканты, антикоагулянты и сосудосуживающие медикаменты.

Тромбоэмболия

Такое осложнение после переливания крови спровоцировано тромбами, которые оторвались из пораженной вены в результате переливания или кровяными сгустками крови, возникшими при ее неправильном хранении. Тромбы, закупоривая сосуды, провоцируют инфаркт (ишемию) легкого. У индивида появляется:

На рентгеновском снимке видно очаговое воспаление легких. При появлении начальных признаков:

Массивная гемотрансфузия

Если за небольшой промежуток (менее 24 часов) вливается кровь в объеме два или три литра, то такая манипуляция носит название массивной гемотрансфузии. В этом случае используется кровь от разных доноров, что совместно с ее длительным периодом хранения провоцирует возникновение синдрома массивной гемотрансфузии. Кроме того, на возникновение такого серьезного осложнения при переливании крови влияют и другие причины:

Острое расширение сердца

Способствует появлению такого состояния довольно быстрое поступление большого объема консервированной крови при струйном введении или путем нагнетания давления. Симптомы этого осложнения при переливании крови проявляются:

При появлении вышеперечисленных симптомов прекращают процедуру. Проводят кровопускание в количестве не более 300 мл. Далее начинают введение медикаментов группы сердечных гликозидов: «Строфантин», «Коргликон», сосудосуживающих препаратов и «Натрия хлорида».

Калиевая и нитратная интоксикация

При переливании консервированной крови, которая хранилась более десяти суток, в довольно большом объеме, может развиться калиевая интоксикация тяжелой формы, ведущая к остановке деятельности сердца. Для профилактики осложнений при переливании крови рекомендуется использовать ту, которая хранилась не более пяти суток, а также применять красные кровяные тельца, отмытые и размороженные.

Состояние нитратной интоксикации возникает при проведении массивной трансфузии. Доза 0,3 г/кг признана токсичной. Тяжелое отравление развивается в результате накопления у реципиента нитрата натрия и вступления его в химическую реакцию с ионами кальция, находящимися в крови. Проявляется интоксикация следующими симптомами:

При тяжелом состоянии к вышеперечисленным симптомам прибавляется отек мозга и легких, наблюдается расширение зрачков. Профилактика осложнений при переливании крови заключается в следующем. В период проведения гемотрансфузии необходимо ввести лекарственное средство под названием «Хлорид кальция». Для этих целей применяют 5 % раствор из расчета на каждые 500 мл крови 5 мл препарата.

Воздушная эмболия

Возникает такое осложнение при:

Воздушные пузыри, попав в вену, далее проникают в правую половину сердечной мышцы и затем закупоривают ствол или ветви легочной артерии. Поступления двух или трех кубических сантиметров воздуха в вену вполне достаточно, чтобы возникла эмболия. Клинические проявления:

В большинстве случае прогноз неблагоприятный. При появлении этих симптомов следует остановить процедуру и начать реанимационные манипуляции, включающие в себя искусственное дыхание и введение медикаментов.

Синдром гомологичной крови

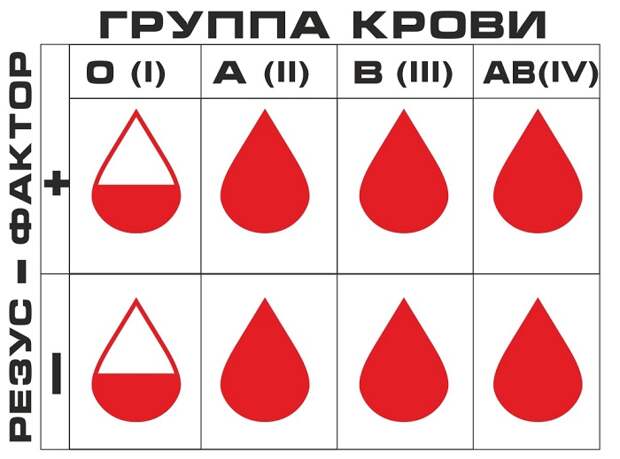

При массивной гемотрансфузии возможно развитие такого состояния. При проведении процедуры используют кровь разных доноров, совместимую по группе и резус-фактору. У некоторых реципиентов из-за индивидуальной непереносимости белков плазмы развивается осложнение в виде гомологичного синдрома крови. Проявляется он следующими симптомами:

При нарастании последнего у индивида наблюдаются влажные хрипы и бурлящее дыхание. Гематокрит падает, возмещение потери крови извне не может остановить резкое снижение ОЦК в организме. Кроме того, процесс свертывания крови замедлен. Причина синдрома кроется в микроскопических тромбах, неподвижности красных кровяных телец, в накоплении крови и сбоях микроциркуляции. Профилактика и лечение осложнения при переливании крови сводится к следующим манипуляциям:

Инфекционные осложнения при переливании крови

При переливании вместе с кровью могут переноситься и различные возбудители инфекционных заболеваний. Зачастую такое явление связано с несовершенством лабораторных методов и скрытым течением имеющейся патологии. Наибольшую опасность представляет вирусный гепатит, которым заболевает индивид через два-четыре месяца после трансфузии. Передача цитомегаловирусной инфекции происходит вместе с белыми кровяными тельцами периферической крови, чтобы этого не произошло, надо использовать специальные фильтры, которые будут их задерживать, а переливаться будут только тромбоциты и эритроциты.

Такая мера существенно снизит риск возникновения инфекции у больного. Кроме того, опасным осложнением является ВИЧ-инфекция. Ввиду того что период, в течение которого образуются антитела, составляет от 6 до 12 недель, то полностью исключить опасность передачи этой инфекции невозможно. Таким образом, для исключения осложнений при переливании крови и ее компонентов надлежит выполнять эту процедуру исключительно по жизненным показаниям и со всеобъемлющим скринингом доноров на вирусные инфекции.

Свежие комментарии